Por Mikel Pulgarín, Periodista y Consultor de Comunicación

También este año, como ya viene siendo habitual por estas fechas, la “creme de la creme” de las finanzas, los negocios y la política del mundo hiperdesarrollado, se ha vuelto a reunir en las alturas alpinas de la ciudad suiza de Davos, en el corazón de la Europa neutral y fabricante de relojes de cuco. A varios miles de metros sobre el nivel del mar, algunos de los poderosos del planeta han aprovechado su estancia en la exclusiva estación invernal para, entre remonte y descenso, lanzar sus mensajes al universo a través de los altavoces del Fondo Económico Mundial, que así es como se llama el evento que justifica el viaje a la mencionada población, localizada -para más detalles-, en el famoso cantón de los Grisones.

Hace más de un siglo, poco antes de que los locos años 20 intentaran inútilmente acallar con música y estridencia los alaridos de terror que habían provocado las balas, bombas y gases tóxicos en la Primera Guerra Mundial, un joven, de nacionalidad alemana, y de nombre Hans Castorp, descendía de un tren en la estación de Davos para realizar una corta visita a su primo, convaleciente de tuberculosis en uno de los múltiples sanatorios/casas de reposo de la zona. En aquella época, tan sólo los ricos se trataban de tisis. Y no porque el bacilo de Koch no afectara a los pobres; lo que ocurría es que estos no llegaban a ser convalecientes.

Por el Foro Económico Mundial habitúa a pasar lo más granado del mundo de los grandes negocios. Gentes con una gran capacidad para el calculo matemático. Grandes cerebros capaces de predecir con exactitud milimétrica lo que ocurrirá en las bolsas internacionales en los próximos doce meses, y sin embargo incapaces de oler el humo de la gran hoguera que se encendió hace ahora cuatro años. Son personajes pertenecientes a la élite de la humanidad, al exclusivo club del dinero, el único motor que -a juicio de muchos-, mueve el mundo, la única fuente de distinción y la única posesión que presta lo que la naturaleza no da.

Hans Castorp era escéptico y joven, dos cualidades que suelen ir asociadas, y que con frecuencia provocan efectos desastrosos. En su cabeza bullían sensaciones diversas y encontradas. El honor prusiano, en el que había sido educado, debía convivir con un humanismo que cada vez cobraba más fuerza en su interior. El racionalismo, entonces de moda, luchaba con un irracionalismo en ciernes. El comunismo y su revolución bolchevique asomaban por una esquina, mientras el fascismo empezaba a emerger y el nazismo esperaba agazapado la oportunidad que no tardaría en llegar. No obstante, y a pesar de sus múltiples dilemas, Castorp no guardaba duda alguna sobre un hecho: estaba muy orgulloso de ser alemán, que no europeo.

En Davos también suelen estar presentes muchos de los presidentes de gobierno, ministros de economía y finanzas de la Europa comunitaria, amén de sus homónimos y aliados del resto del mundo desarrollado, incluyendo este año al pintoresco argentino Javier Milei. Todos acuden a la cita suiza con la cabeza muy alta; unos, orgullosos de un europeísmo que, embarrado en mil trincheras de guerras fratricidas, se esfuerza por reencontrar su espacio, tras el vergonzoso espectáculo del portazo británico, en el “viejo continente”; otros, por su parte, henchidos de vanidad por un supremacismo de capa caída, ciego ante la evidencia de que la propiedad del mundo está cambiando tanto de manos como de domicilio social, algo más evidente aún en estos momentos de conflictos y de ahondamiento de la brecha humana y social.

El joven prusiano pensaba que aquella visita al sanatorio habría de servir para reposar su mente y dar nuevos bríos al cuerpo. Sin embargo, mil nuevos pensamientos hicieron de su cerebro un torbellino, mientras que su organismo -arrastrado quizás por el efecto mimético que siempre producen esos lugares en los que el dolor campa a sus anchas-, se contagiaba de la enfermedad de la que Davos había hecho su bandera y razón de ser. Hans Castorp siempre creyó que su estancia en aquella ciudad era cuestión de semanas, pero sólo logró salir de allí siete años después de su llegada, justo cuando su país le reclamaba para empuñar las armas contra el vecino.

Los participantes en el Foro Económico Mundial acostumbran a salir disparados tras sus correspondientes intervenciones. Antes de subir a sus aviones privados, lanzan a los micrófonos de la opinión pública sus arengas y consignas, pero casi ninguna idea nueva. Y ello se hace aún más patente en un contexto de desconcierto global como el actual. Utilizan fórmulas manidas, sustentadas en los mismos términos que algún experto en marketing inventó algún día. Lo importante es el medio, no el mensaje; el continente y no el contenido. Lo que destaca es el nombre del que habla, no lo que dice. El espectáculo debe continuar, por encima de todo y de todos. Es por eso por lo que el encuentro de Davos se ha ido pareciendo, cada vez más, a la pantomima del “Speaker’s Corner” en Hyde Park, donde la extravagancia de lo pintoresco eclipsa cualquier atisbo de elocuente sabiduría.

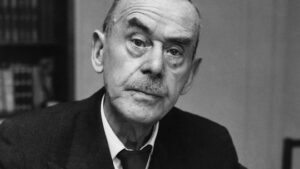

Hans Castorp terminó sus días de novela arrastrándose por los campos de espino de una Europa desangrada. Nunca llegó a saber que su vida había sido producto de la imaginación de uno de los más grandes creadores de la Literatura Universal: Thomas Mann. Jamás pudo conocer que aquel lugar en la cumbre, que tanto cambió su fantástica existencia, pasaría a la posteridad con el nombre de “La Montaña Mágica”. Su naturaleza ficticia de ningún modo le permitió vislumbrar que sus pensamientos, enseñanzas y experiencias ejercerían de guía para generaciones de lectores; y que su nombre, vivencias, inquietudes y esperanzas quedarían grabadas para siempre en la mente de millones de personas de tiempos, lugares y orígenes diferentes. Y es que el hechizo de aquella historia, y el genio de su autor, obraron el milagro. Algo que nunca les ocurrirá a los exclusivos inquilinos que, año tras año, pernoctan en Davos sin lograr ser poseídos por la magia de las alturas.